Медики и ученые в годы войны вели бой не только с внешним врагом, но и с внутренним, невидимым, – с микробами. Именно бактерии и вирусы становились фактором, значительно осложнявшим процесс терапии. Люди, выжившие после тяжелых ранений, столкнувшись с сепсисом или гангреной, могли погибнуть.

Уже 23 июня 1941 года, то есть на следующий день войны, все отделения Академии наук СССР были переориентированы: теперь они работали только на нужды фронта. Многое из того, что было изобретено и создано тогда, применяется и сейчас.

Лечить и предотвращать болезни приходилось в тяжелейших условиях нехватки лекарств, перевязочных средств, помещений, в которых можно было бы размещать раненых, оперировать, восстанавливать пациентов.

Советские врачи справились с этой задачей более чем достойно: за годы войны не случилось ни одной масштабной эпидемии.

Гигиена и профилактическая работа

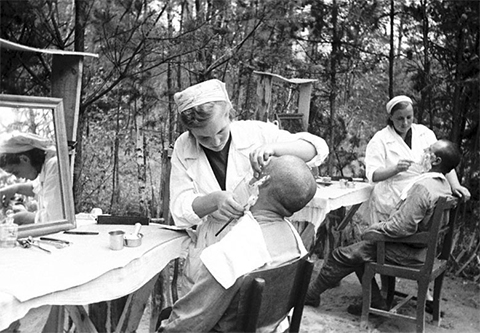

Распространению инфекций препятствовала активная просветительская работа. Отряды санитарных инструкторов работали в армии, на предприятиях, в тылу; проводились поквартирные обходы, осматривались поезда, общежития.

Среди задач эпидотрядов было и обучение призывников санитарным нормам. Например, для обеззараживания воды в индивидуальных фляжках использовали пантоцид в таблетках – вещество с хлором в составе; кроме того, для этих же целей применяли раствор марганцовки или перекись водорода.

На фронте работали передвижные бани: несколько раз в месяц бойцы были обязаны полностью мыться, менять белье. Стирали его в прачечных, а если стирка была невозможна, то для предотвращения распространения паразитов пропитывали обеззараживающими растворами.

Уделялось много внимания диагностике болезней на ранних стадиях. Например, признакам туберкулеза, которые в довоенное время могли остаться без внимания. Военнослужащие проходили в том числе и рентгенологические обследования, позволяющие выявлять болезни. Благодаря изменению подхода к диагностике выявлять туберкулез стали чаще, а вот смертность от него снизилась уже на второй год войны.

Предотвращение инфицирования ран

Важно было предотвращать не только кишечные инфекции. Заражение крови после ранений или операций было серьезной проблемой, уносящей жизни. Исправить ситуацию стало возможным после запуска промышленного производства антибиотика пенициллина.

Советский вариант этого препарата был разработан под руководством микробиолога Зинаиды Ермольевой. Отечественный препарат не удавалось очистить «до идеала», но, несмотря на это, он работал не хуже западного аналога, предотвращая инфекции после ранений и хирургических вмешательств.

Другой антимикробный препарат, триумф которого пришелся именно на военные годы, – сульфаниламид. Его разработкой ученые под эгидой Исаака Постовского занимались и до войны, но после ее начала работы в этом направлении начали вестись еще более интенсивно. В Свердловске появился центр сульфамидной терапии, куда привозили раненых со всех направлений: в центре они получали жизненно нужное им лекарство и быстрее восстанавливались.

Еще одно средство, которое используется и сейчас, – мазь Вишневского с березовым дегтем, касторовым маслом и ксероформом (соединением висмута) в составе — активно начали применять именно во время войны. Мазь применяли для снятия воспаления при ранениях.

На самых первых этапах оказания помощи, даже при отсутствии лекарств, предпринимались меры для предотвращения присоединения сопутствующей инфекции. На рану могли наложить повязку, вымоченную в солевом растворе, – это высушивало рану и снижало риск заражения.

Другой метод, применявшийся для тех же целей, – обработка краев раны расплавленным парафином. Он помогал обеззаразить и защитить место повреждения от попадания грязи, а также стимулировал кровообращение в месте ранения, ускоряя заживление.

Вакцинация

Особое внимание уделялось вакцинации. Уже через неделю после начала войны был издан специальный документ «Положение о медико-санитарном обслуживании населения, эвакуируемого из угрожаемых районов», в котором регламентировалось, кого и когда необходимо прививать.

Вакцинировать, в том числе от опасных и быстро распространяющихся при несоблюдении санитарных норм брюшного тифа и дизентерии, полагалось всех призывников и жителей крупных городов.

Для этих целей использовались препараты, защищающие сразу от нескольких инфекций. Например, первая в мире поливакцина от семи форм болезней сразу. Ее создали Николай Александров и Нина Гефен. Вакцина защищала от холеры, брюшного тифа, двух форм паратифа, двух видов дизентерии, а также столбняка. Плюсом нового препарата стала не только его комплексность, но и принципиально иной режим введения: вакцинироваться поливакциной надо было один раз, в то время как отдельные вакцины требовалось вводить трижды в течение месяца. В военных условиях такое было просто невозможным.

Другая вакцина, которая также активно применялась именно в военные годы, – препарат от туляремии, инфекции, которую разносили мыши и крысы. Противотуляремийную вакцину создали Борис Эльберт и Николай Гайский: ее разработки начались еще до войны, а вот выпуск в промышленных масштабах был налажен уже во время военных действий. Заболеваемость туляремией удалось снизить в 2000 раз по сравнению с довоенным временем.

Опасность представляли не только тиф, туляремия и дизентерия, но и, например, грипп, который не сдавал своих позиций в годы войны. Вакцин от гриппа в то время не существовало, в качестве метода профилактики Николай Гамалея предложил другой подход. Он заключался в смазывании слизистой носа препаратами олеиновой кислоты. Этот метод оказался простым, дешевым и эффективным – заболеваемость гриппом действительно снизилась.

Успехи советских медиков в военные годы лучше всего отражает фраза маршала Константина Рокоссовского: «Победу мы выиграли ранеными». Она подчеркивает, что многие раненые и заболевшие не погибали, а быстро возвращались в бой. Статистика впечатляет: за годы Великой Отечественной войны было вылечено более 73% раненых и 90% заболевших

Источник: https://tass.ru/75-letie-pobedy/8503997

Фото из фондов РГАКФД